Da Formiche.net, di Emanuele Rossi, 07/12/2023 –

L’invasione della Striscia procede verso la fascia meridionale, peggiorano le condizioni dei civili gazawi mentre il governo Netanyahu procede nel piano militare con poche prospettive politiche e il rischio che la Cisgiordania possa esplodere da un momento all’altro. Conversazione con Giuseppe Dentice, a due mesi dall’inizio della guerra

Tra le Nazioni Unite che definiscono la situazione a Gaza “apocalittica”, scelta semantica non casuale, e Israele bloccata, sia dal punto di vista militare sul campo che sul piano politico-diplomatico, sono passati due mesi dall’attentato mostruoso di Hamas che ha aperto alla violenta invasione della Striscia. È in corso una crisi regionalizzata, con spilloverche toccano il Golfo quanto il Mar Rosso, sebbene per ora l’intensità dello scontro resti a moderata intensità – a differenza di quanto accade sul piano locale.

L’offensiva militare è già arrivata nelle zone meridionali della Striscia, con il ministero della Pianificazione strategica che sta lanciando l’idea di insediare nuove colonie ebraiche dopo l’espulsione della popolazione gazawi, toccando istanze particolarmente sensibili al tema che sostengono il governo Netanyahu, fa notare Giuseppe Dentice, direttore del Mena Desk del CeSI. “È evidente che il problema non è tanto la rioccupazione momentanea della Striscia, ma è il come viene fatta, con che modalità e per quanto tempo: tutte domande a cui non viene data risposta. Possiamo ipotizzare che la rioccupazione possa esserci per un periodo più o meno lungo, soprattutto se ci saranno nuove colonie ebraiche, e questo ci porta a pensare che i gazawi che vivevano in quelle aree potrebbero migrare verso l’Egitto”.

Il Cairo, sin dall’inizio del conflitto, cerca di scongiurare tale evenienza, che potrebbe creare un problema interno di immigrazione tanto quanto rendere più complicate le relazioni con Israele – perché le collettività egiziane potrebbero non apprezzare una leadership che dialoga con un Paese responsabile del “furto di territorio ai fratelli arabi”, detto con un linguaggio comune nel mondo arabo appunto. Per non parlare di una problematica securitaria diretta: Rafah, dove la Striscia confina con l’Egitto, e la Wilyat al Sinai dello Stato islamico si troverebbero in situazioni di continuità territoriale, e le istanze jihadiste potrebbero ulteriormente attecchire tra malcontento e scoramento, creando ulteriori problemi al Cairo (e più in largo al resto del Mediterraneo).

“Anche se Israele espande l’operazione di terra nella Striscia di Gaza meridionale, l’amministrazione Biden sta segnando l’inizio del 2024 come data obiettivo per porre fine alla massiccia campagna militare di Israele a Gaza. Questa non è una scadenza, ma un obiettivo. Durante una guerra le date obiettivo possono cambiare, ma gli americani credono chiaramente che Israele sia vicino ad esaurire l’ampia invasione terrestre che ha lanciato il 27 ottobre [per poi] passare a sforzi più mirati per abbattere Hamas”, scrive Ben Caspit, esperto israeliano in un articolo informato su Al Monitor. L’assenza di una chiara pianificazione strategica, unita ai rischi tattici dell’invasione, è da sempre il cruccio statunitense. Washington ha difeso Israele, ma ha anche cercato di gestire le attività diplomatiche con l’obiettivo di evitare l’escalation regionale e non creare (e crearsi) eccessivi imbarazzi.

La definizione di situazione apocalittica è un imbarazzo, perché – al netto di attività scrupolosamente severe che hanno caratterizzato l’azione dell’Onu nei confronti di Israele in passato – quella lettura della situazione è condivisa dalla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo. “Con Egitto e Giordania le tensioni sono molto alte, senza parlare del Libano dove la situazione è ancora più complicata: Israele sembra chiudersi su se stessa, e questo diventa un problema anche di prospettiva, perché diventa molto difficile parlare per esempio di normalizzazione con il mondo arabo, e maggior ragione con l’Arabia Saudita,”, sottolinea Dentice. Riad sta cercando di chiedere quanto meno il rispetto minimo del diritto internazionale in alcune azioni contro i palestinesi, per non entrare essa stessa in imbarazzo, perché attorno alla normalizzazione si sono creati progetti strategici a lunga gittata, la cui preparazione rischia di slittare nel tempo.

E questo comporta anche dei problemi con lo Yemen, che ricadono anch’essi su Riad? “A livello di regionalizzazione, quanto accade nel Mar Rosso (dove gli Houthi hanno dichiarato obiettivi legittimi tutte le navi riconducibili a Israele, ndr) è il principale punto di pressione sia sull’Arabia Saudita che sugli Stati Uniti: ricordiamo che questo crea problemi di sicurezza marittima globale non indifferenti, perché il corridoio di collegamento Europa-Asia, con Bab el Mandeb in interconnessione con Suez vede transitare ogni anno il 12% del commercio mondiale, il 10% del petrolio e l’8% di Gnl”. Questo genere di destabilizzazione ha effetto sul mercato dei prezzi, sia energetici sia della spedizioni, e diventa l’elemento che porta la guerra di Gaza a diventare un interesse internazionale in grado di creare contraccolpi economici e inflativi.

Non è un caso se media come il Financial Times chiedono al governo Netanyahu il cessate il fuoco immediato. “Il problema – continua Dentice – è la debolezza intrinseca di questo governo, perché il leader Benjamin Netanyahu non ha intenzione di mollare di un centimetro, e per interessi e per l’alta percezione che ha di se stesso non intenderà lasciare il potere. Questo lo mette sotto pressione dalle componenti più radicali del governo. Ma questa debolezza dell’esecutivo produce una maggiore fragilità dello stato che portano a divisioni interne i cui effetti potrebbero ricadere pesantemente in Cisgiordania”. Perché? “È lì che si gioca tutto, è da lì che potrebbero arrivare allargamenti del conflitto se i coloni, spesso con le autorità che chiudono più di un occhio, continuano a commettere violenze contro i palestinesi, violenze che a loro volta innescano cicli di violenza di risposta, creando un corto circuito”.

La situazione in Cisgiordania, nonostante sia meno al centro dei riflettori di ciò che accade nella Striscia, rischia di essere il fattore esplosivo. La radicalizzazione dello scontro potrebbe impedire un qualsiasi compromesso futuro. E il rischio è che Hamas cresca di popolarità tra i palestinesi anche fuori dalla Striscia. “Hamas rischia di essere più forte di prima, paradossalmente la guerra ha dato al gruppo la forza che non aveva prima, riuscendo a non essere sconfitto, perché anche se verrà in qualche modo distrutta nella Striscia comunque sopravvivrà, sia perché la leadership politica è fuori dal territorio, sia perché quella militare ha dimostrato di poter colpire lo stesso Israele”, spiega Dentice.

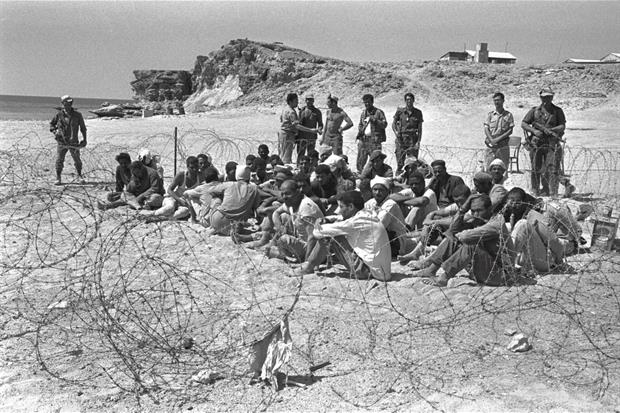

“Come Hamas, l’Isis era profondamente radicato nelle aree urbane. E la coalizione internazionale contro l’Isis ha lavorato duramente per proteggere i civili e creare corridoi umanitari, anche durante le dure battaglie”, ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austinnei giorni scorsi. “Quindi la lezione non è che puoi vincere nella guerra urbana proteggendo i civili. La lezione è che puoi vincere nella guerra urbana solo proteggendo i civil. […] Se guidi [i civili di Gaza] tra le braccia del nemico, sostituisci una vittoria tattica con una sconfitta strategica”. E a due mesi di distanza dall’invasione, sotto la pressione delle considerazioni apocalittiche sulla crisi, certe valutazioni di Austin non arrivano casualmente.